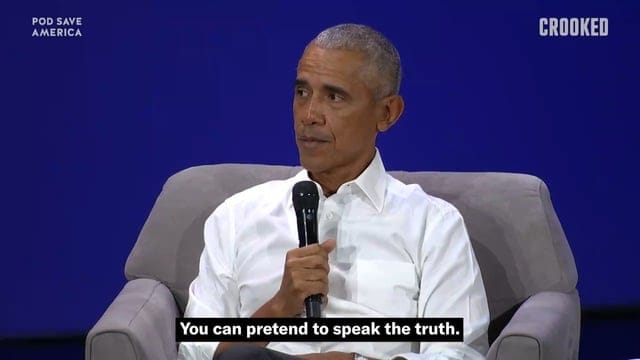

«Potremmo andare avanti a lungo. Il problema con i social network, e l’attivismo su TikTok, è che non puoi dire la verità. Puoi fingere di dire la verità; puoi dirne metà, e in alcuni casi tentare di preservare la tua innocenza morale, ma ciò non risolverà il problema. Se volete risolvere il problema, dovrete mettere in conto la verità per intero e poi ammettere che nessuno ha le mani pulite. Tutti noi siamo complici, in una certa misura».

Le parole pronunciate da Barack Obama in occasione di una puntata del video-podcast “Pod Save America” tenutasi il 4 novembre scorso colgono alcuni aspetti centrali del mondo dell’informazione di oggi. Ospite del programma di Crooked media, l’ex presidente degli Stati Uniti ha affrontato il tema della guerra in Medio Oriente e quello dell’impatto mediatico che tale conflitto ha in Occidente. In particolare, il suo discorso ha sollevato questioni molto attuali in merito al nostro rapporto con le notizie. Nell’era digitale il moltiplicarsi dei canali di informazione e l’immediata reperibilità di news hanno plasmato il nostro modo di conoscere le cose, generando spesso bipolarismo d’opinione e banalizzazione dei fatti della realtà. In un contesto in cui l’universo mediatico rinuncia alla complessità, c’è ancora spazio per la ricerca della verità?

Social media e informazione

Il nostro rapporto con le notizie passa in larga misura attraverso il canale dei social media. Di fatto, come mostrato dal Reuters Institute for the Study of Journalism, che è il centro di ricerca dell’Università di Oxford deputato a studiare la stampa a livello mondiale, nel 2022 il 47% degli italiani intervistati riteneva che i social fossero la principale fonte d’informazione. Ciò significa che quasi la metà delle persone nel nostro Paese affida la propria conoscenza del mondo a piattaforme come Facebook, WhatsApp, TikTok, Instagram e Telegram.

Questo dato riflette una tendenza globale in atto da alcuni decenni nel mondo dell’informazione. Tra i fattori che hanno portato a ciò, Giuseppe Riva in Fake news (2018) ha messo in luce l’ingresso in scena di una figura di centrale importanza: si tratta del social influencer, vale a dire una persona non per forza dotata delle qualifiche di informatore, in grado, però, di catalizzare il consenso di un bacino più o meno ampio di utenti, attraverso strategie che ne consolidino la popolarità e il riconoscimento pubblico. Dal punto di vista epistemologico, la presenza di questi personaggi ha rivoluzionato il concetto di notizia. Se si pensa al processo di disintermediazione informativa adottato dall’influencer, infatti, si comprende come la possibilità di accedere direttamente al fatto e diffonderlo non sia più una prerogativa di pochi, ma sia un diritto di tutti, a prescindere dall’autorevolezza del singolo.

Sui pericoli della de-medializzazione si è espresso anche Byung-Chul Han in Nello sciame (2013). Egli ritiene che il crescente obbligo di presenza prodotto dal medium digitale in ciascuno di noi abbia finito per minacciare l’idea di rappresentanza e, di conseguenza, quella di esclusività. Come effetto di tale processo, il mondo dell’informazione ne ha risentito negativamente, rimanendo vittima delle piaghe della massificazione del linguaggio e della semplificazione dei contenuti.

Come pesci rossi

Altri aspetti distorti dell’informazione digitale riguardano i meccanismi che la alimentano. In primo luogo, la fruizione dei contenuti sui social risulta spesso superficiale per ragioni connesse al supporto tecnologico: come dimostrato da vari studi, infatti, la soglia dell’attenzione nei confronti dei contenuti presenti nelle bacheche dei social cala ogni anno di più. Stando ai dati elaborati da Microsoft nel 2015, in quindici anni l’attenzione media è diminuita del 50 per cento, passando da 12 secondo a 8 secondi per ogni notizia. E, se si pensa che il tempo di concentrazione a cui può arrivare un pesce rosso si aggira attorno ai 9 secondi, si può intuire come la capacità di trattenere delle notizie attraverso questo mezzo sia decisamente carente.

Non solo. Analizzando la correlazione tra il basso livello di attenzione dedicato all’uso dei social media e la qualità dei dati forniti dalle diverse pagine, il ricercatore dello Shanghai Institute of Technology Xiaoyan Qiu ha scoperto che contenuti di scarsa qualità hanno la stessa probabilità di diventare virali di quelli di alta qualità. Ciò accade perché la rete non è in grado di vagliare efficacemente la validità dei dati e di agganciare la loro diffusione al criterio dell’autenticità: al contrario, la circolazione di un’informazione in rete è correlata al suo gradimento e alle interazioni che è in grado di generare.

In questo senso, come notato da Viola Stefanello nel suo saggio Altri giornalismi presente nel testo Voltiamo decisamente pagina (2023), spesso chi gestisce una pagina Instagram tende a dare maggior risalto a storie ad alto impatto emotivo, che statisticamente ottengono maggiori reactions, ma che non danno un quadro completo di ciò che è necessario sapere per dirsi veramente informati sull’attualità.

Morte dello spirito critico

In questo contesto di bassa cura nel discernimento dei fatti narrati, l’utente propende a soffermarsi su notizie che non entrino in conflitto con la propria visione delle cose: di fatto, il poco tempo a disposizione non consente un lavoro critico particolarmente meticoloso sul dato propinato. Come conseguenza, ragionando in termini collettivi, più persone che adottino questo tipo di atteggiamento verso le notizie in rete andranno a costituire un gruppo unito da credenze comuni, immune da informazioni estranee a un determinato modo di concepire il mondo. Il risultato finale di questo trend, come messo in luce da Cass Sunstein nel libro #republic (2017), è la generazione di posizioni estreme che, se da un lato cementificano il consenso del gruppo, dall’altro danno forma a un sistema incredibilmente polarizzato.

Dunque, si può affermare che il “mi piace”, vera e propria unità di misura del gradimento social, perpetui l’Uguale e indebolisca la possibilità di raffrontarsi con il diverso. Han riconosce in questo processo la grande illusione di cui gli utenti di Instagram, Facebook e Tik Tok sono vittime: schivando la negatività proveniente dall’Altro, ci si muove in un ambito di auto-rispecchiamento immaginario avente i tratti della pura positività. In questo senso, il sogno di un pensiero fuori dal coro e di uno spirito critico originale si schianta brutalmente contro la bidimensionalità dello schermo dello smartphone, dispositivo che lavora con una modalità semplificata di input-output e che bandisce ogni forma di pensiero complesso.

Il dramma della complessità

È perciò chiaro che, rispetto a qualche anno fa, nell’era digitale è in gioco un drastico cambio di paradigma nel mondo dell’informazione. Il critico letterario Walter Siti riconosce tale mutamento nell’ambito della comunicazione. Nel suo libro Contro l’impegno (2021), nota che l’epoca in cui viviamo «preferisce la velocità alla qualità, la trasversalità alla linearità, la mobilità di superficie alla profondità». Applicando le sue riflessioni alla letteratura, Siti allarga il discorso al mondo della cultura e ne sonda le problematicità. In particolare, l’autore punta l’attenzione sulla frammentazione granulare generata dal digitale e mostra che, in presenza di contenuti complessi, la rete procede a operazioni di selezione e di ritaglio al fine di ottenere narrazioni semplificate e ricombinabili a seconda delle funzioni.

In questo modo, l’interezza di un fatto viene spezzettata in pillole informative assumibili rapidamente dall’utente social. Questo è ciò che accade scorrendo le bacheche di Instagram e Facebook alla ricerca di contenuti immediatamente accessibili: di fatto, l’abilità del gestore di una pagina consiste nel saper combinare all’interno di schede ad alto impatto emotivo elementi capaci di produrre engagement. Il fruitore, bombardato da schegge di sapere aggregate in maniera cumulativa, si illude di possedere una conoscenza integrale del fatto, ma in realtà ha solamente cognizione di una massa di elementi disparati. E dunque: basta l’aggregazione di dati a costituire la complessità della realtà?

Verità o trasparenza?

Inoltre, sull’onda di questi ragionamenti, occorrerà riflettere su quale sia la reale prospettiva conoscitiva della ricerca di informazioni nell’universo social. Anche in questo caso, Han giunge in soccorso. Egli, esaminando la natura puramente positiva dell’informazione digitale (in quanto sorretta dal confortante “mi piace”), ritiene che i social non consentano di giungere alla conoscenza della verità: essendo questa, infatti, caratterizzata da elementi di negatività, ovvero di alterità rispetto a un cumulo di Uguale, non trova terreno fertile in uno spazio manifestamente privo di contraddizioni. Di conseguenza, ciò che si va perseguendo nella fruizione di dati in rete altro non è che un imperativo di trasparenza e accessibilità capillare; è infatti maggiormente “webbabile” ed estendibile mediaticamente un contenuto rispondente a criteri di regolarità ed omogeneità, piuttosto che uno dotato di sfocature e inafferrabilità, che presti, cioè, il fianco al mistero.

In tal senso, la rete si riempie di testi trasparenti, privi del groviglio di opinioni divergenti o di idee non convenzionali, che livellano la comunicazione a un piano di conferma del già saputo e non si aprono all’ignoto. Come esito, la scrittura trasparente, arricchendosi di informazioni in modo additivo e amplificando il frastuono comunicativo, impedisce al lettore di cogliere la complessa essenza delle cose. Ecco che risulta fortemente antiquata la considerazione di alcuni autori e autrici per cui scrivere rappresenti un’apertura all’ignoto e all’impercorso; ed effettivamente, come sostiene Siti, oggi «non si scrive per chi è alla ricerca della verità ma per diffondere la voce della verità (o della giustizia) tra il maggior numero di persone possibile – per “arrivare” (questo è il verbo) tendenzialmente a tutti: agli amici per rincuorarli, agli avversari per convincerli, ai nemici per confonderli e schernirli».

Una “democrazia dell’ignoranza”

Il quadro fin qui delineato non è per nulla rassicurante, specie se si pensa ai riflessi che questo stato di cose ha sul dibattito pubblico. In queste settimane, le discussioni in merito al conflitto tra Israele e Hamas hanno ricalcato alcune dinamiche tipiche del mondo dell’informazione attuale. In particolare, ciò che salta immediatamente all’occhio seguendo un talk show o scorrendo la bacheca di un social è l’impossibilità ad avere un confronto serio e complesso su quanto sta accadendo nella Striscia di Gaza. Secondo alcuni addetti ai lavori, ciò che conta maggiormente è schierarsi e parteggiare per l’una o per l’altra posizione, assecondando un dualismo d’opinione molto in voga a livello mediatico.

In un articolo del 5 novembre pubblicato su Repubblica, la giornalista Concita De Gregorio contesta aspramente tale distorsione del dibattito e si mostra ostile di fronte alla tendenza a dichiararsi, a tutti i costi, pro-Israele o pro-Palestina. E scrive: «C’è un disagio mi pare crescente in una porzione di popolazione senziente. C’è il non riconoscersi nel pensiero binario, nella coscrizione obbligatoria, c’è la difficoltà dell’obbedire all’imperativo di abbassare il livello e abbattere la complessità, eliminare il dubbio». Proseguendo su questa scia, De Gregorio conia il concetto di “democrazia dell’ignoranza”, mostrando come molte persone, confondendo “cognizione” con “conoscenza”, si esimano dal confronto con gli esperti – gli intellettuali, gente che ha dedicato anni di studio a un certo argomento – e ricorrano a esprimere il proprio giudizio tramite tweet o post, noncuranti della complessità magmatica della materia.

E in chiusura: «Abbiamo un’emergenza, che è un’evidenza. L’imperativo di generare consenso ha ucciso la fatica della conoscenza. È una china pericolosissima». È perciò un problema del nostro tempo, una questione che riguarda la verità delle cose chi ci passano sotto gli occhi: quanto siamo disposti a fare i conti con la complessità della realtà?